(……)近代のイメージ体験の全体は、「グリッド」と「レイヤー」の対立として捉えることができるのではなかろうか。

(……)さらに重要なことに、「グリッド」的フレームと「レイヤー」的フレームは、20 世紀のポスターにおける二つの対立するスタイルとして、代わるがわる顕現してきたといってよい。特に両大戦間期のフランスにおいてその対立は、カッサンドルによる家具店「オ・ビュシュロン」のポスターと、カドム石鹸のマスコット、べべ・カドムのポスターの対立によって象徴することができるだろう。だとすればシュルレアリストたちがベベ・カドムのポスターに執着したのもまったく自然な現象であった。シュルレアリスムはいわば、常にレイヤー構造とともにある。

(鈴木雅雄「ベベ・カドムの侵略」、「シュルレアリスム美術を考える会 第1回シンポジウム もしもシュルレアリスムが美術だとしたら?」発表概要より、2017年。https://waseda.repo.nii.ac.jp/records/42812。強調は引用者による)

カッサンドルの「オ・ビュシュロン」のためのポスター。1923年。画像はここのサイトから借用してる、失礼→https://www.grapheine.com/histoire-du-graphisme/cassandre-le-magnifique-graphiste

(上の鈴木発表の趣旨だとこの広告は「グリッド的なイメージ」の陣営にあるということだろう)

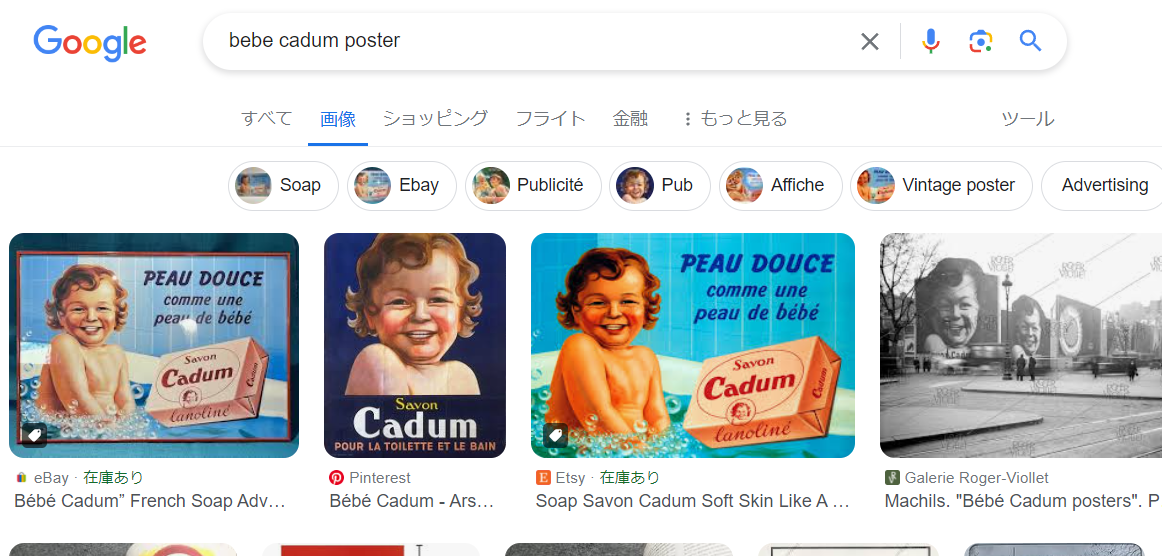

そしてベベ・カドムのポスター(画像検索・・)。

仮に話がこのポスターについてだとすると、「こっちを」見てる子供=ベベ・カドムの視線と、そのわきの広告文や、さらに最も手前に位置するように見えている石鹸のイラストなどのレイヤー構造が一連の倒錯的な時空間をつくりだしているという話で、だと思う。そこから入り組んだイメージの裏・表の空間把握がしみでてくる。広告文はベベ・カドムの後ろ側にあるのか、手前にあるのか、いや、まさにフキダシのように紙面に軽く貼りつけられているのか。さらにそれはベベ・カドムの眼に「見えている」イメージなのか、それとも広告内のキャラクターにとってはけして知りえないイメージなのか、といった問いかけを分泌していく*1。そこらへんは鈴木雅雄「終章 観察者の行方──ポスター、絵本、ストーリー・マンガ」(『マンガ視覚文化論 見る、聞く、語る』)でのポスター論で説得的に追及されている。

議論に生産性を与える目的で鈴木先生はよくあえて対立構図をつくってまとめてみせることをおそれないけど(美質だと思う)、グリッド対レイヤーという見立てはどこまでどうなんだろうとか、ビデオゲームのデジタルな離散性の側からもうちょっとグリッド推しの言語を用意してみたい気持ちとか、活気づけられる。